“落ち着きがない”は脳のサイン?〜理学療法士が解説します〜

感覚統合と原始反射から見る集中力の育て方

こんにちは!

「子育てのみかた どれみのびじょん」理学療法士の石川隆志です。

「集中力がないんです」

「じっとしていられなくて…」

「席をすぐ立ってしまうんです」

保護者の方から、こうした声をいただくことがよくあります。

そのたびに私は、「集中できないのは、やる気や性格のせいではないかもしれませんよ」とお伝えしています。

LINEでの簡単相談やお問い合わせも可能です

1. “集中力”は生まれつき備わっているものではない

私たちが思う“集中力”は、

実は脳と身体の発達によって育っていく力です。

つまり、「落ち着きがない」という状態は、

まだ集中力を発揮できるだけの土台が育っていないというサインなのです。

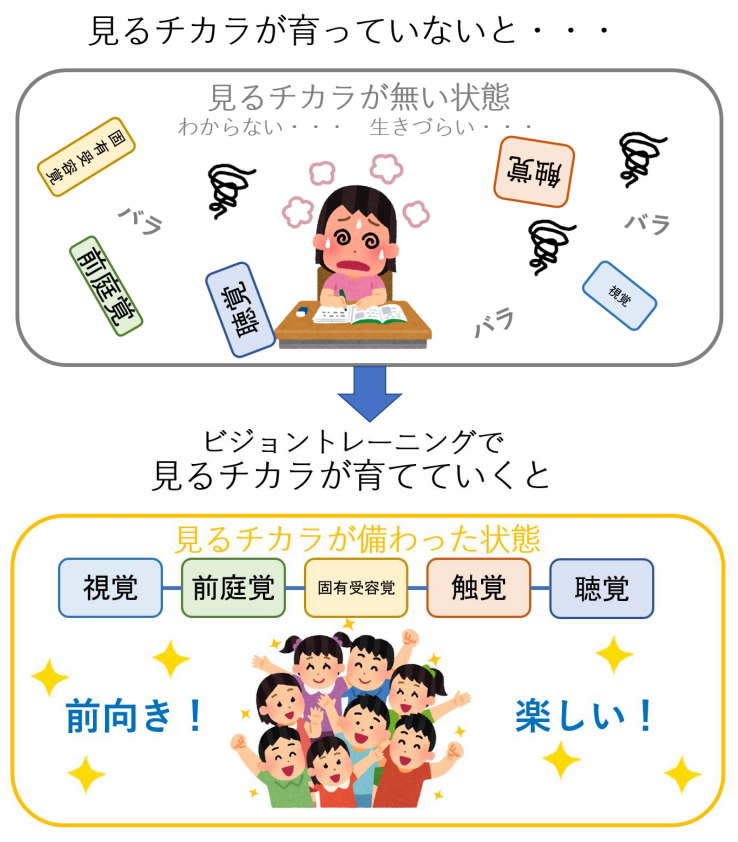

2. 感覚統合と集中力のつながり

集中力を発揮するためには、次のような土台が必要です。

- じっと座っていられる体幹の安定(固有感覚・前庭感覚)

- まわりの音や刺激に振り回されない力(触覚・聴覚の統合)

- 目で見たものを正確に処理する力(視覚認知)

- 自分の体の状態に気づける力(内受容感覚)

これらすべては「感覚統合」がうまくいっていることが前提です。

感覚統合がうまくいかないと──

- 座っているのがつらい

- 周囲の物音が気になって仕方ない

- 自分の身体の感覚が不安定で、じっとしていられない

このような“集中できない環境”が身体の中で起こっているのです。

3. 原始反射が残っているとどうなる?

赤ちゃんの時期に誰もが持っている「原始反射」。

通常は成長とともに自然に統合されますが、

この原始反射が残っていると、脳や身体が“自動反応”に引っ張られてしまいます。

例)モロー反射が残っている場合

- ちょっとした物音や刺激にビクッと反応

- 常に緊張していて疲れやすい

- 不安感が強く、落ち着きがない

例)ATNRが残っている場合

- 顔を横に向けると、無意識に手足が連動してしまう

- 書字時の姿勢が崩れやすい

- 机上課題での持続が難しい

こうした原始反射の残存が、集中力の妨げになっているケースは非常に多いのです。

4. 家庭でできる集中力を育てる感覚統合アプローチ

ここでは、おうちでも簡単に取り組める支援方法を3つご紹介します。

① ゆらゆらバランス遊び(前庭感覚+固有感覚)

やり方:

- バランスボールに座って、前後左右に揺られる

- 小さなクッションに立ってバランス取りゲーム

ねらい:

- 姿勢保持力アップ

- 身体の中心を感じる力(固有感覚)

② ギュッとハグ呼吸(モロー反射の安定)

やり方:

- 仰向けで寝て、両手を大きく開いて深呼吸

- 息を吐きながら両腕を自分に抱きしめるようにギュッ

ねらい:

- モロー反射の統合

- 不安感・過敏性の軽減

③ 羽キャッチ(視覚+集中持続)

やり方:

- 羽やティッシュをフワッと飛ばし、目で追ってキャッチ!

ねらい:

- 追視力(視線を使う力)

- 集中して動きを追い続ける持続力

5. 実際の支援事例(どれみのびじょんより)

小1男子:「すぐ立ち歩く」が減った!

初回時の様子:

- 学習机に3分と座っていられない

- 姿勢が崩れ、すぐに床に寝そべってしまう

支援内容:

- 原始反射チェック → モロー・ATNR残存あり

- バランス運動+ギュッと呼吸+羽キャッチを毎回実施

3ヶ月後の変化:

- 学習中の姿勢が安定

- 自ら机に向かい、「最後までやってみる!」と声が出るように

保護者の声:

「まさか集中できない理由が“体の感覚”にあったなんて…。今は毎日短時間でも机に向かえていて、すごく成長を感じています」

6. まとめ

集中力は、努力や性格だけで育つものではありません。

その裏には、感覚の統合と身体の準備が必要なのです。

- 姿勢を保てる力

- 周囲の刺激に惑わされない感覚の整理

- 原始反射が統合された安定した脳と身体

これらが整って、ようやく「集中する力」が発揮されます。

どれみのびじょんの支援スタイル

私たち「どれみのびじょん」では、

- 理学療法士と看護師による専門的な視点

- 感覚統合・原始反射統合・ビジョントレーニングを組み合わせた個別支援

- お子さんの「できた!」を一つずつ増やす積み重ね

を通して、

お子さんの集中力と未来の学びをサポートしています。

体験レッスン実施中です!

現在どれみのびじょんでは体験レッスン受付中です。

様々な活動や意味のある遊びを通じて子供たちの発達を促していくどれみのびじょんをぜひ体験してみてください!

体験レッスンの詳細は下記リンクからご参照ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

投稿2026年1月25日冬でも半袖半ズボン!?触覚過敏の子どもが“服を選べない”本当の理由と支援の工夫

投稿2026年1月25日冬でも半袖半ズボン!?触覚過敏の子どもが“服を選べない”本当の理由と支援の工夫